Сегодня мы…

· Поговорим о связи предложений в тексте.

· Вспомним, чем могут связываться предложения в тексте.

Оно тесно связано с первым заданием – потому что работать нам предстоит с тем же текстом, что и в первом задании.

Но на этот раз нам нужно самостоятельно подобрать средство связи – нам укажут его вид – которое должно быть на месте пропуска в каком-то из предложений текста.

Итак, нам нужно подобрать хотя бы один вариант ответа и записать его в графу ответа самостоятельно.

Проанализируем это задание.

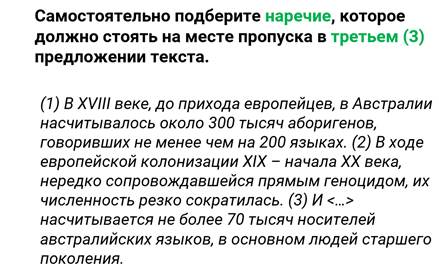

Во-первых, в задании указывается конкретный вид средств связи – например, найти нужно наречие.

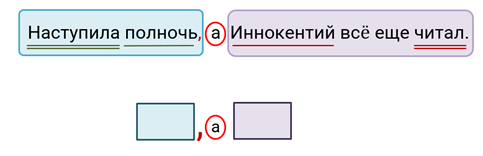

Во-вторых, в тексте обычно три-четыре предложения. А нужное нам средство связи может связывать не только два отдельных предложения, но и части в сложных предложениях.

И в чём суть этого задания?

Здесь нам нужно будет установить смысловые связи между предложениями. Нужно подобрать слово в соответствии с этими связями. И при этом не ошибиться с частью речи.

С чего же мы тут начнём? Разумеется, с анализа смысловых связей текста.

Ведь совсем недавно мы делали первое задание и как раз должны были установить смысловые связи между предложениями!

Ну, а если вдруг мы забыли это сделать – нужно всё-таки выполнить эту работу.

Мы анализируем весь текст, и особенное внимание обращаем на предложения, связь между которыми и нужно установить.

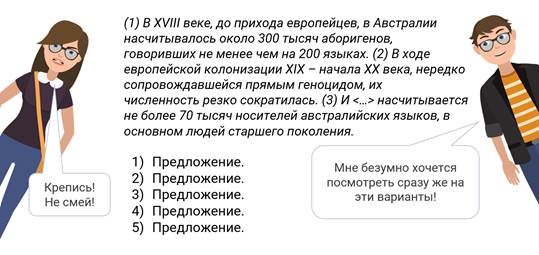

Например, мы видим, что во втором предложении указывается причина следующего – колонизация и геноцид.

А в третьем – следствие и результат.

Но ещё во втором предложении рассказывается о деяниях прошлого.

А в третьем – о настоящем.

Теперь нужно выяснить, какой именно смысловой оттенок нам подходит больше. Указывается здесь на следствие, результат или время?

Что мы подставим в предложение – поэтому, потому, теперь, сейчас?

Скорее всего, здесь всё же отсылка ко времени. Она тут необходима, иначе непонятно – когда именно насчитывается столько носителей языков.

Теперь подберём слово нужной части речи.

Мало выбрать отношения времени между частями. Нам нужно наречие. Точнее, наречие, которое обозначает нечто, что происходит в настоящем времени.

Когда? – в настоящее время – то есть теперь, сейчас, ныне, сегодня, пока, в данный момент.

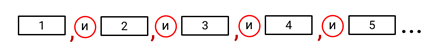

Лучше записать побольше вариантов.

И теперь попытаемся определиться с тем вариантом, который подходит нам больше. А это значит, мы проанализируем их с точки зрения смысла и стилистики.

Обычно при выполнении задания требуется так называемая доминанта синонимического ряда – наиболее общее слово с нейтральным значением.